Uno de los escritores más queridos en Paraguay es, sin duda alguna, Rafael Barrett y, aunque está encuadrado por los especialistas en el denominado Realismo Crítico, existe en torno suyo un aura de leyenda romántica difícil de borrar.

Barrett fue un anarquista de la aristocracia hispano-inglesa que encontró en el dolor y las penurias del mensú paraguayo una causa para rebelarse y combatir no solamente con los puños, sino, de manera especial, con la pluma, con esa pluma ácida y sin concesiones suya motivada por la razón, pero sincera y genuina propelida por el corazón.

La cruda realidad del mensú paraguayo

Barrett canalizó las energías propias de un alma impetuosa, visceral y algo atormentada producto de su sangre noble y humor aristocrático hacia la causa de las clases más humildes y vulnerables del Paraguay con el fin de denunciar y poner fin a su esclavitud y a una vida repleta de sufrimientos y desgracias.

Muchas de las ideas de sus escritos se anticiparon con mucho a las de otros escritores que vinieron después de él, y sirvieron de caldo de cultivo en el Paraguay de su tiempo para despertar las conciencias del pueblo paraguayo más sufrido, así como las plumas más ardientes y febriles de los jóvenes intelectuales y liberales que leyeron sus escritos.

Barrett fue muy claro cuando sostuvo que el Paraguay que él había llegado a conocer no era ese paraíso idílico que predicaban las clases burguesas del momento cuyas riquezas procedían de la esclavitud y de la explotación de cientos de trabajadores humildes y desnutridos, pálidos y cetrinos, sino un país anclado en el dolor en el que existía una plaga terrible, una peste hedionda e insufrible: la de aquellos explotadores cubiertos de inquina que se estaban enriqueciendo a manos llenas a costa de oprimir a los mensús en los yerbales paraguayos sometiéndolos a condiciones inhumanas de trabajo que no tenían visos de terminarse si no era por intervención de la propia muerte.

El sistema impuesto por la ralea de explotadores de la Compañía Industrial Paraguaya era tan cruel como sibilina, pues primero engatusaba al humilde campesino paraguayo con trabajo, comida y alojamiento, tanto para él como para su familia, y una vez que este había caído en las redes del burgués amoral, el trabajador paraguayo ya estaba metido en una rosca sin fin, en un engranaje sin esperanza y determinista en el que el miserable e injusto salario que había recibido tenía que gastarlo en el alojamiento, en el sustento y en las ropas que los propios patrones le habían ofrecido muy lejos de la ciudad a precios exorbitantes.

Al final, ¿qué le quedaba al pobre trabajador, al desgraciado mensú de su salario? Poco o nada, y cuando enfermo, muy enfermo y desnutrido, intentaba escapar, era cruelmente perseguido por los crueles secuaces de los explotadores de la Industrial Paraguaya para ser asesinado en un abrir y cerrar de ojos.

El trabajador que había caído en las garras de tales alimañas no tenía ni voz ni voto, no era un ser humano, sino un esclavo destinado a convertirse en un despojo, en un cadáver viviente y desangrado, encadenado al yugo del trabajo forzado, de la mala alimentación y de los despiadados insectos.

Mientras tanto, esos burgueses explotadores y sus familias se dedicaban a vivir la dolce vita y a predicar a los cuatro vientos las bondades de una tierra guaraní idílica, bucólica y pastoril que solo existía en su onírica imaginación y en una propaganda envenenada a base de quimeras, entelequias y mentiras sin sentido.

Educación y clero: la desigualdad denunciada

Barrett despertó los ojos del pueblo paraguayo, les hizo ver la realidad circundante, y les impulsó a tomar partido con el fin de salir de un régimen esclavista y despiadado.

Además, no solo denunció a los dueños de la Industrial Paraguay, sino que también denunció los privilegios del clero alto y del clero chico frente a las precarias condiciones de trabajo y de vida de los siempre sufridos maestros, los últimos siempre, escribió Barrett, en la lista de todos los gobiernos.

En un artículo titulado El maestro y el cura Barrett revela lo mal alimentado que suele estar el maestro frente al cura, describiendo al primero como un ser “pálido, vacilante y melancólico”, y al segundo como un ser “regordete, sano y jovial”.

Y un poco más adelante compara el salario del maestro, que suele dejarse la piel a la hora de enseñar a cientos de niños aritmética, geografía y botánica en un aula que destaca por su precariedad e ínfimo mobiliario al carecer de pizarrón, bancos, mesas e utensilios de toda índole, con el jugoso dinero contante y sonante que gana el cura cómodamente y sin demasiado sacrificio yendo de aquí para allá.

El maestro gana ciento cincuenta pesos mensuales y el cura hasta setecientos pesos tras una descansada jornada a base de algún que otro responso, misa, bautizo o funeral, nos dice Barret más adelante.

Temas pioneros: vigencia de su pensamiento

Una verdad como puños es que nada ha cambiado en este bendito Paraguay, donde el sueldo base no alcanza ni en sueños en blanco y negro para pagar la cesta de la compra, ni para pagar un modesto alquiler, ni para subsistir siquiera modestamente.

Los precios en la Tierra sin Mal son cada vez más altos, tan altos como los sueldos de los políticos que siguen descuidando dos de los asuntos más importantes para un país: la educación y la sanidad.

Y por si esto fuera poco, Barrett, antes que muchos otros, abordó temas muy sensibles que son objeto de debate constante en nuestros días, entre ellos, la reivindicación de la lengua guaraní y del bilingüismo paraguayo; la reivindicación del folclore nativo; las hierbas míticas; la música popular; el realismo mágico; la sátira contracultural; la revisión intrahistórica; la liberación de la mujer; la reforma psiquiátrica; la literatura social o comprometida; la defensa del medio ambiente; los derechos de la niñez; la alienación capitalista; la reforma agraria; los derechos de los trabajadores; un existencialismo incipiente; la falta de justicia en el Paraguay; la educación inicial a base de enseñar en el niño valores como la empatía hacia los demás (inteligencia emocional); los bajos salarios de los maestros y sus precarias condiciones de trabajo; o la revisión de la Triple Alianza como genocidio, entre otros.

Biografía: de aristócrata a voz de los oprimidos

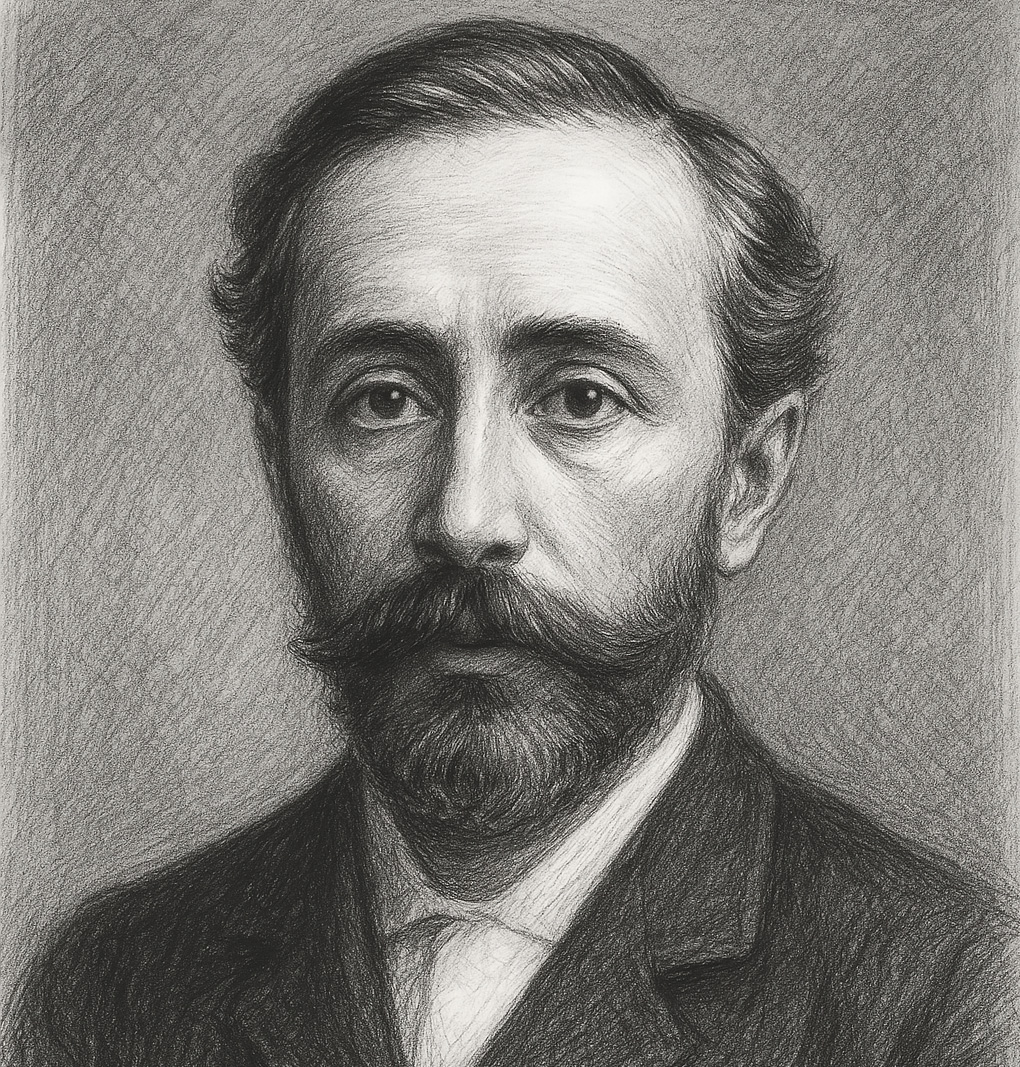

Rafael Barrett nació en Torrelavega, Cantabria, España, el 7 de enero de 1876 y falleció enfermo de tuberculosis en –Arcachón, Francia, el 17 de diciembre de 1910. Tuvo una infancia acomodada tras haber nacido en el seno de una familia potente económicamente.

Su padre fue el inglés George Barrett Clarke y su madre, la española María del Carmen Álvarez de Toledo y Toraño.

Su juventud estuvo marcada por una vida llena de escándalos, duelos y mujeres que propiciaron que tuviera que huir primero a Argentina y posteriormente a Paraguay.

Sin embargo, su interés por la literatura y su presencia en tertulias y cenáculos literarios estuvo siempre muy presente en su espíritu de aristócrata bohemio y consentido.

Una vez arraigado en Paraguay con 29 años, Barrett comenzó una intensa labor como corresponsal del diario argentino El Tiempo con el objeto de cubrir la revolución en Paraguay de 1904.

En este año el Partido Liberal, con la dirección del general Benigno Ferreira y la simpatía del gobierno argentino, fraguó una revolución que derivó finalmente en la caída del gobierno del Partido Colorado y se hizo efectiva con la firma del Pacto de Pilcomayo, en diciembre de ese mismo año.

No pasó mucho tiempo antes de que Barret tomase contacto con los intelectuales inquietos y exaltados de aquel momento y con ellos participó en tertulias y en la puesta marcha de varias publicaciones de tendencia anarquista, como Germinal.

Además de todo ello, en Paraguay hizo una familia que le hizo asentarse y enfocar todas sus energías en la lucha social a través de los más humildes.

En 1906 contrajo matrimonio con Francisca López Maíz, con quien tuvo a su único hijo Alejandro Rafael, quien habría de convertirse con el tiempo en el padre de Soledad Barrett.

El 13 de octubre de 1908 fue apresado por haber denunciado en su periódico Germinal los abusos cometido tras el golpe militar dado por Albino Jara.

Tras su destierro a Corumbá en el Matto Grosso brasileño regresó a Paraguay en febrero de 1909 donde se instaló en la ciudad de Areguá. En septiembre de ese año partió para Francia a fin de curarse de la tuberculosis, país en el que moriría finalmente en 1910 a la edad de 34 años acompañado de su tía Susana Barrett.

La obra de Barrett es poco conocida en España y mucho menos aún estudiada con la profundidad que sería necesaria. Sin embargo, sí es muy conocida en Paraguay, Uruguay y Argentina donde fue publicada a través de periódicos y revistas.

El propio Ramiro de Maeztu dijo de él que se trataba de “una figura en la historia de América”.

Obra y legado: El dolor paraguayo

En las obras El dolor paraguayo y Lo que son los yerbales se concentran eminentemente el amor, la preocupación e interés que Barrett sentía por Paraguay, su única patria, dicen que llegó a decir, tanto como el que sentían los regeneracionistas y los miembros de la Generación del 98 por España.

Tanto El dolor paraguayo como Lo que son los yerbales reúnen una colección de artículos en los que el escritor hispano-inglés plasma la esencia del Paraguay moldeada a base de virtudes y bondades, de mitos y leyendas, de costumbres y musiqueadas, de temor y de coraje, de mentiras y engaños, de resignación y desesperanza, y de su profundo dolor en un devenir histórico marcado por la injusticia y la opresión.

Entre los artículos recogidos en ambas obras destacamos los siguientes títulos: Guaraní, El pombero, Un intelectual, Magistrados, El manicomio, El odio a los árboles, Instrucción primaria, El maestro y el cura, El obrero, La eterna agonía, La huelga, El virus político, La Esclavitud y el estado, El arreo, El yugo en la selva o Tormento y asesinato…

Sus fuertes críticas a los poderes fácticos económicos y políticos del Paraguay de su tiempo provocaron irremediablemente su aislamiento y su soledad en muchos círculos intelectuales locales y en algunos de los periódicos en los que escribía, pero eso no fue óbice para que aquel continuase su labor de denuncia hasta el final teniendo presente su máxima principal de que “la escritura era (y yo me atrevo a añadir “y será siempre”) una acto moral de coraje”.

No debemos olvidar a Barrett, no sería justo ni esperanzador, pues si lo olvidamos no tendremos la oportunidad de seguir reconociendo que son muchas las cosas que faltan por hacer en Paraguay y que, de hecho, hay que hacer.

Los colectivos están cada vez más destartalados, la sanidad pública colapsa para fomentar una sanidad privada que se enriquece cada vez más y es exclusiva de unos pocos privilegiados con dinero, la educación pública hace aguas y permanece a la deriva en busca de un tablón de madera al que aferrarse, y cada vez más son los colegios privados que proliferan para enriquecerse también a costa del derrumbe de la educación pública.

Barrett hoy, un llamado a no olvidar

No olvidemos a Barrett, no, que él sea quien nos siga recordando que Paraguay no está mejor que antes, sino peor que nunca a pesar de los años acaecidos desde que este escribió sus artículos. Incluimos el artículo Tormento y asesinato de su obra Lo que son los yerbales en Obras completas de Rafael Barret. Editorial La protesta, publicado en Buenos Aires (sin año).

TORMENTO Y ASESINATO

“Aquí no hay más Dios que yo” dice al nuevo peón una vez por todas el capataz. Y si no bastara el rebenque para demostrarlo, lo demostraría el revólver del mayordomo. En el yerbal no se habla, se pega. Cuando en plena capital la policía tortura a los presos por “amor al arte”, ¿creéis posible que no se torture al esclavo en la selva, donde no hay otro testigo que la naturaleza idioma, y donde las autoridades nacionales ofician de verdugo, puestas como están al servicio de la codicia más vil más desenfrenada’? ¡Camina, trajina, suda y sangra, carne maldita! ¿Qué importa que caigas extenuada y mueras como la vieja res a orilla del pantano? Eres barata y se te encuentra en todas partes. ¡Ay de ti si te rebelas, si te yergues en un espasmo de protesta! ¡Ay del asno que se olvida un momento de ser un asno! Entonces, al hambre, a la fatiga, a la fiebre, al mortal desaliento se añadirá el azote, la tortura con complicado y siniestro material. Conocíais la inquisición política y la inquisición religiosa. Conoced ahora la más infame, la inquisición del oro. ¿A qué mencionar los grillos y el cepo? Son clásicos en el Paraguay, y no sé por qué no constituyen el emblema de la justicia, en vez de la inepta matrona de la espada de cartón y de la balanza falsa. En Yaguatirica se admira el célebre cepo de la empresa M. S. Un cepo menos costoso es el de lazo. También se usa mucho estirar a los peones, es decir, atarles de los cuatro miembros muy abiertos, o bien se les cuelga de los pies a un árbol. El estaqueamiento es interesante: consiste en amarrar a la víctima de los tobillos y de las muñecas a cuatro estacas, con correas de cuero crudo, al sol. El cuero se encoge y corta el músculo; el cuerpo se desconyunta (…).

Raro es que intente un peón escaparse. Esto exige una energía que están muy lejos de tener los degenerados del yerbal. Si el caso ocurre, los habilitados arman comisiones en las compañías (soldados de la nación) y cazan al fugitivo. Unos habilitados avisan a otros. La consigna es: “traerlo vivo o muerto”. ¿Ah! ¿La alegre cacería humana en la selva! ¡Los chasques llevados a órdenes a los puestos vecinos! “Anoche se me fugaron dos. Si salen por estos rumbos, metánle bala” (textual). El año pasado, en las Misiones Argentinas, asesinaron a siete obreros, uno de los cuales era un niño. En Punta Porá, cuando la comisaría da por fugado a un trabajador, “fugado” significa degollado”.

Hace dos meses, el patrón D. C., habilitado de la Matte Larangeira, el cual había comprado la querida de un peón por 600 pesos, tuvo el disgusto de saber la huida de la hembra con su antiguo amante y un hermano de éste. D. C. los persiguió con gente armada a Winchester, uno de los peones murió en seguida; el otro fue rematado a cuchillo. Se suele hacer fuego sin voz de alto. Las empresas sacrifican no solamente a los peones, sino a los demás ciudadanos que no las hacen el gusto. La Industrial Paraguaya, famosa en Tacupurucú por sus atrocidades, expulsó recientemente a las familias del pueblo para apoderarse de las expendedurías de caña, y habiéndose opuesto el señor E. R. lo hizo matar a la puerta de la habitación por la policía. Todos estos crímenes quedan impunes. Ningún juez se ocupa de ellos, y si se ocupara sería igual. ¡Está comprado! Espanta pensar en los asesinatos que la selva oculta. Las picadas están sembradas de cruces, la mitad de la cuales señala el sitio donde ha sucumbido un menor de edad. Muchas de esas cruces anónimas recuerdan una cacería terminada por un fusilamiento. Y pensar de las mil probabilidades contra una que el desertor (tal es la designación consagrada por el uso) tiene de perecer, el sueño del mártir de los yerbales es evadirse, ganar la frontera o los campos, la región libre que centellea a cincuenta, a cien, a ciento cincuenta leguas de distancia. . . Leguas de monte cerrado, de esteros, leguas que hay que cruzar desnudo, débil y trémulo, como una rata que los perros rastrean … El esclavo no duerme; agita sus pobres huesos (…).

El silencio de la noche le invita. El poder formidable del oro que él mismo ha arrancado a la tierra le detiene. La empresa ha recobrado a “desertores que después de cuatro años o cinco de ausencia se creían salvados. La Empresa es más fuerte que todo. ¿Para qué ir a la muerte’? Mejor es desfallecer poco a poco, perder gota a gota la savia de la vida, renunciar a ver ya nunca el valle en que se ha nacido … Al día siguiente el esclavo irá a la faena, y ofrecerá al empresario las ocho arrobas reglamentarias. ¡Ay! para pretender huir de los yerbales es preciso ser un héroe o no estar en el sano juicio. De este modo la opulenta canalla que triunfa en nuestros salones extermina bajo el yugo por millares a los paraguayos o los fusilan como a chacales del desierto, si buscan la libertad. Las generaciones de esclavos duran poco, pero los negreros se conservan bien. Es a los de arriba a quien acuso. Son ellos los verdaderos asesinos, y no los habilitados ni los capataces. Los responsables son los jefes de la banda, porque son los que menos riesgos corren y los que más lucran con el crimen. Y he aquí lo que me falta: detallar el botín de la esclavitud, y mostrar entre quién y cómo se reparte.

Escribe: José Antonio Alonso Navarro; Doctor en Filología Inglesa por la Universidad de La Coruña (España), Crítico literario de La Tribuna